- トップページ

- > エッセイ・論考

初心に返って建築を考える ~人と建築と自然の幸福な関係を築く公共建築を求めて~

1.慈愛の響き~聖クララ教会との出会い

与那原の街を見渡せる丘の上に聖クララ教会がある。戦後の復興期に建てられたこの教会はその建築の歴史的・デザイン的な価値が認められ、「日本における近代建築100選~DOCOMOMO100選」に選ばれた。この教会で2007年から毎年行われている新春文化コンサートに行った。建築の保存運動がきっかけで始まったこの催しは今年で11回目を迎える。

思えば40年前、設計活動を始めた頃、この教会を訪ねたことがあった。住宅の施主を伴って仲間と一緒に見学に来たのだった。あの時も正面のステンドガラスに魅了されたのを印象深く覚えている。今改めて見ても、その構成の精妙な響きに感じ入る。時を経てもその魅力は変わらない。その場に居合わせる人の器量を飲み込んでしまうかのようなガラス面の優しい色合いに引き付けられる。スチールサッシュの辷べり出し窓や無双式の木製スライド窓などの装置も人の手が届く実用的なスケールで風を巡らせることができる。

ステンドグラスが美しい聖クララ教会

聖堂の外観はバタフライ屋根。当時の水事情を反映して、雨水を取るための勾配を内に向けている。建築の計画に関わった当事者たちの心配りが伺え、100トンの雨水は今も使われている。1950年代の復興期に、アメリカのミッドセンチュリーと呼ばれる建築のスタイルを導入してつくられたこの建築は、慈愛という言葉の意味する深くて広い愛に包まれて生まれてきた。創造のエッセンスをかいま見る思いがする。ものづくりの原点に立ち返って建築を振り返るチャンスを与えてくれる。スケールの大小を感じさせないプロポーションはコンクリートの建築でも吹き抜けの大きい空間をヒューマンなスケールにとどめることができる。木造の住宅がコンクリートに変わっても精妙な構成が大きな空間をバランスすることができることを学んだ。優しい感性を秘めたこの建築に改めて共感を覚える。

2.初心に返って考える~風水の家

40年前の沖縄の建築事情を思い返してみた。木造からコンクリート造へと住宅の建て替えが進み、その勢いで木造の民家が消えてしまうのではないかという危機感があった。そうした時期、RC住宅は変革を余儀なくされていた。街中の住宅はスケールが一回り大きく、柱と梁が無骨に飛び出し優しくなかった。軒を低く抑えて木造の良さを壊すことなく自然の風と光を巡らせる新しい方法があってしかるべきだ。建築空間全体で風を呼び込んで隅々を明るくする現代の民家を造る試みに挑んだ。

床下から一階の広間、 二階の部屋を結ぶ二本の換気塔、風の通路(壁から風の筒につながる2か所の風のダクト)リビングの中心に風のコタツ(広間の床をくりぬいた掘りコタツで、夏は自然の風が通る格子に切り替わる)を配置、吹き抜けの光窓、広く開け放される格子の扉が家全体に風を呼び込む。設備機器を使わずに自然に呼吸することで空間を制御する方法を考えた。強い日差しを遮ってRCスラブのふく射熱をコントロールするために屋根全面に土を載せて芝生を植え、花ブロックで外壁を覆うなどの試みは高校の地学の教師だった施主の理解があっての提案だった。

風水の家

屋根に芝生が生えた土の山になると聞いた施主の両親はその提案を取り下げてくれと施主である息子に嘆願したそうだ。今でこそ屋上緑化は一般に広まってきたが、当時は奇抜な提案だった。施主が人づてに両親を説得して、案は受け入れられた。家が出来上がった時に、父親は微笑んで私に言った。「この家は文句の言いようがないくらい素晴らしい。あえて一言苦情を言うとすればこの家は住宅らしくなくて、まるで教会のようだ」その時私は自分の思いがお父さんに伝わったと思ってほくそ笑んだ。

3.ユイの精神は生きている

建設当時の職人たちのことを触れずにはいられない。腕のいい職人たちが多くいた。現場の棟梁は工事の最中も夜な夜な図面を読み込みながら、次の日の工事に備えた。図面で説明できない現場判断の変更にも快く応じてくれた。比較的木工事が多かったため、やんばる大工を連れてきて工事に当たった。「やんばる大工」といえば優秀な職人の代表のようにその名が通っていた。しかし木造の仕事が少なくなっていくにつれて、職人たちの多くは内装工事や建具家具の製作、コンクリートの型枠業に転向していったと聞く。戦後、そして復帰後時代の転換期に、法制度が変わり、これまでのやり方から新たな事業を展開することが難しくなったとの話も聞いた。木造職人が活躍できる法的基盤の整備が全くなされなかったと親泊次郎氏は言っていた。

その時期の職人たちは専門職に分化しても、なお全体の中での納まりを考えて独自の判断をすることが多かった。図面を読み込んでそれ以外のことは再見積もり、すべて追加予算になってしまう今の現場とは違い、内容を煮詰めながらつくっていく作業工程が普通にあった。ある時、現場の職人の一人が詰めの作業で言っていたことを思い出した。「ここは違うと思ったら好きなように換えたらいいよ。多少赤字になっても、別の機会でカバーしたらいいさぁ」本当にいいのかとこちらが驚くほど腰のやわらかい職人たちがいた。当時、気づかないところで、現場の職人たちの懐の大きさに支えられていたのだと今更ながら思う。

4.想像力を掻き立てる不思議な空間~今帰仁村中央公民館

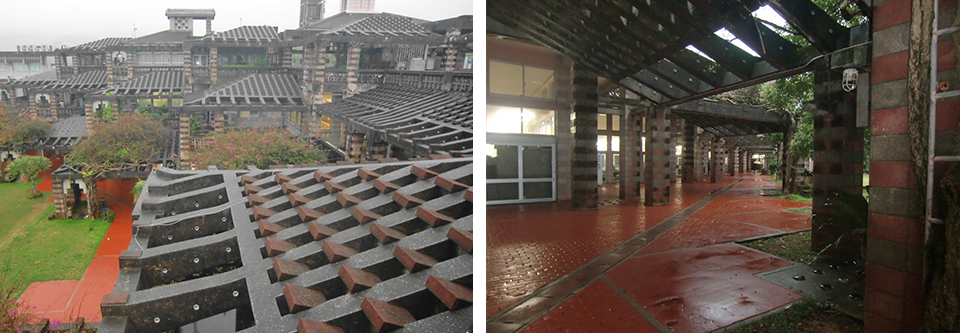

この現場の工事中に貝殻を床のモルタルに埋め込む作業を手伝いながら数日現場に居合わせたことがあった。「自力建設」の一環として住民が総出で床に貝殻を埋め込む作業だった。思い思いの自由な表現が40年以上たったいまも残されている。赤い列柱の並ぶ回廊の隅々に張り巡らされた一つひとつの小さな表現は連続して建物全体にちりばめられている。陽の光の反射で列柱の壁が赤く輝く瞬間、回廊の空間全体が赤く染まる。竣工当時、居合わせた人の目を奪う目の覚めるような赤い空気が漂っていた。村民に開かれたスペースを目指したこの公民館の建物の半分は大きな屋根に覆われた半戸外スペースになっている。室内は分舎方式なので、それぞれの部屋は独立しながら全体が回廊に包まれている。自由に行き来できていつでも利用できる半戸外空間と回廊に囲まれた広場は、自由で開かれた空間の要であり、村民主体の活動を蘇らせる起爆装置でもある。屋根が緑に覆われて赤い柱だけが林立している景色は、気づかないうちに世の中の慣習に浸っている人の意識を強く刺激する。

今帰仁村中央公民館、赤い列柱

この建築はその後の沖縄の建築に影響を与える起爆剤になったと思う。象設計集団の仲間たちと一緒に名護市や石川市の計画に関わり、常にいい意味で刺激され続けてきた。建築の世界では新しい可能性を追いかける熱気があった。例えば戦後の沖縄の風景に登場したコンクリートブロックは石造文化を反映した組積造だとする新たな発見がある。近代建築の主流から離れて新たな目で眺めてみる。地域固有の建築、気候風土に培われてきた新たな様式を生み出しているという独自の見方ができる。Team zooの提唱する「発見的方法」は想像力を喚起する。行動による学習と理性的な分析がなされる。安定したほのぼのとした活動ではなく、「ゆらめく存在」と言ったほうが良い。「目覚めた良心」ともいうべき視野の広い洞察力を引き寄せる力を感じた。

5.市民に開かれた建築をつくる~名護市庁舎

現実を創造的な目で見ることができたら時空を超えた新たな世界がやってくる。今帰仁公民館から名護市庁舎へ、発見的方法によるポジティブシンキングに大いに触発される。

「沖縄における建築とは何か「」市庁舎はどうあるべきか」という二つの問いを投げかけた名護市庁舎の画期的なコンペの企画は全国で注目された。市民に開かれた空間をどう造るか。自然に対して開放的で人間らしさを発揮できる空間をどう造るか。公共建築の在り方が問われていた。芝生の広場とそれを囲むアサギテラスは市民に開かれた屋外、半戸外空間を提供する。今帰仁公民館同様、半分以上の半戸外空間が計画された。「外皮」は建築の外と内を厚みを持った層で仕切る。この層はさまざまな要素を抱え込む生き物のようなもの。その時々で変化するいろいろなイメージを創り出す。風の道の計画はエアコンなしのパッシブソーラーの仕組みを提案している。しかしその後、パソコン導入などの要因で風の道は使われなくなっている。

名護市庁舎外観。ブーゲンビレアがはりついたアサギテラスの屋根

久しぶりに名護市庁舎に立ち寄った。アサギテラスのブーゲンビレアが巨木になって屋根に収まり切れなくなるほどに成長している。更に伸びていって2、3階のブースを覆うようになったら、植物が「外皮」の主役を演じる。赤土の土間や陶器のぺーブメントは塗装されて、当初の質感が消えてしまっている。 市民に開かれている空間がどのように根付いていくのかを考える必要がある。2、3階のテラスの周りに職員の手で並べられた鉢植えや壷池を見ると、緑が身近になっていることが伺える。その時々の日常的な関わりの中で息づいているのが理想だ。解放された空間をどう使いこなしていくかという管理する側からの積極的な取り組みも必要だろう。建築が街と一つになることを目指すなら、その理想を実現する役割を担う人達の手で果たすべきことがあるように思う。

6.街に隣接する浜辺~石川白浜公園

石川白浜公園では苦い体験をした。基地が返還されて、区画整理事業が施行されることになり、海浜部分は公園に指定された。公園の計画を委託された私たちは計画の課題として市街地の真ん前に広がる自然の浜辺を守ることを計画の骨子とした。

当時、沖縄の各地で海浜が安易に埋められる傾向があった。計画では浜辺のなだらかな傾斜面を放射状に海側から陸側に押し広げて盛り上がった丘の外郭を石積みで取り囲む。公園内部はコンクリートブロックを使って水場やトイレ、階段や遊び場を造形した。伝統的な石造文化と米軍施設由来のコンクリートブロックのコラボレーションである。

石川白浜公園

計画は実行に移されて工事が捗っていた矢先、政権が入れ替わって、完成に向けての気運が弱まり、強引な幕引きとなった。その後数年の間に公園内の海浜の約半分が公共用地として埋め立てられた。石積の要塞は竣工と同時に遺跡になってしまった。時を隔てた今だから笑って話せるものの、そのことが長い間心のひずみになり、公共事業に対して不信感が消えずトラウマを抱えてしまった。しかしながら、CB積み、花ブロックと琉球ガラスのコラボ、赤土モルタル等この現場で築き上げた多くの試みは名護市庁舎へ引き継がれていった。

7.木造建築への憧憬~ゆいクリニック

1970年代の後半の建築を中心に話してきた。あれから40年が経過した今、時代の目はどのように変化してきただろうか。 復帰後急速に建て替えられたRC住宅は30年で立て替えられるようになっている。憧れのスラブヤーの寿命は短く、思ったほど快適なものではなかった。そして、冷房なしで夏を過ごせる建築を求める心は、エネルギー問題が再燃している今、より一層強まっている。2000年以降、失われた木造建築に対する憧憬が再び芽を出している。

玉水の家

2005年、与那原の親川通りに木造とRC造の混構造の住宅を設計した。瓦の街として今なお工場が息づいている与那原の町はブッソウゲの生垣に囲まれた民家が立ち並んでいた。そのほとんどがRC造に建て替わった今、再び木造を取り入れた民家を再生しようという試みだった。風と光と水を巡らせるコンセプトで設計が進められた。玉水の家とよんでいるこの住宅が呼び水となって、ゆいクリニックの設計依頼につながった。施主は当初から木造を組み込んだ混構造の建築を望んでいた。古来、生活文化の中で育まれてきた知恵の集積を蘇らせることは可能だろうか。マチの中に理想の建築を実現することは建築と社会の幸福な関係を築いていくための必要条件だろう。マチの中で建築を統合的に捉えなおすことは人と自然が巡りあうことにもつながる。

生活文化に寄り添う価値基準の転換が必要だ。一人ひとりの日常の中に自然と触れ合う機会を増やしていくことが大切だと思う。

ゆいクリニック

建設情報誌「しまたてぃ」2017No.80 うりずん号

特集:沖縄の公共建築を考える