ちゅらさ石けん工房

- 建築地

- 沖縄県恩納村

- 用途地目

- 工場・店舗

- 施工

- 1993年

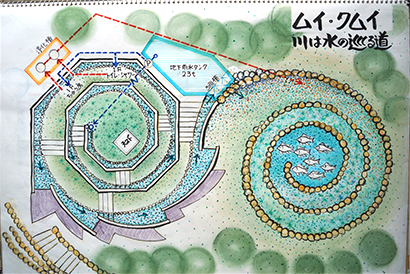

川は水のめぐるミチ

コンセプト;山に降る雨は森の草木を伝って谷間へ注ぎ、めぐりっめぐって川を洗い、海へ流れる。自然界の循環のシステムをそのまま設計に取り入れ、風と光と水の巡りの良い環境モデルをつくる。生物の営みが、微生物~植物~動物の命の連鎖の輪の中にあることに気づけるように、自然の水循環をムイとクムイの2つの螺旋で表現した。

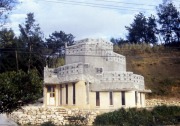

働く場としての家

恩納村の海岸沿い、傾斜の厳しい裏山の一部を造成して造った石けん工房。廃油を再利用して造る手作り石けんの作業場と、その普及活動のためのスペースである。

川や海を浄化するための地道な施主の活動が、自然の浄化システムを建物に取り入れる発端になった。水の巡る環境という明快なビジョンを持って取り組んだこの家造りを通して、これまでの「住まい」という規制の枠を取り払い、家本来の働きを見直してみたい。

沖縄の集落を歩いていると、軒の低い木造の母屋の傍らに建てられた、コンクリート造りの大小さまざまな「ハナレ(離れ屋)」をよく見掛ける。ピロティのある二階建てや店舗、作業場、納屋など用途もいろいろある。その場、その人、その時に応じて建物が少しずつ変化している様子がうかがえる。

農家や復帰前後の街の風景を思い浮かべると、建物もゆっくりと変化していく生命のリズムを持っていたように思う。そして、人の仕事や活動が家の中で行われている光景をよく見かけた。家の一部としての働く場、生業のスペースは、生活の必要を満たすための確かな目標を持っていた。社会の変化とともに住いの形が変わっていく様子が集落の光景にもみられる。独自のライフスタイルを貫いていくことをサポートする意味で、生活文化の一部としての生業空間を考えてみたい。住・職分離が定着した都市型のライフスタイルから、働く喜びをもう一度取り戻そうという試みがあっても良いのではないか。

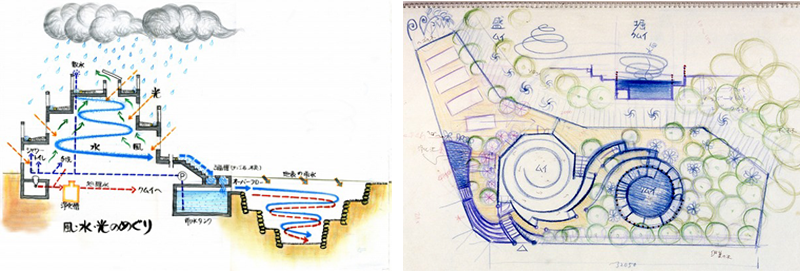

雨水だけで水をまかなう試み ~らせん構造で水を循環~

敷地内で水を取り、水をためて水を配る。排水は池に貯めて浄化し、さらに水を循環させて再利用する。雨水だけで水を賄うしくみをかんがえること。できる限り天然素材を使って建物をつくること。普及活動のための情報発信と語らいのスペースを作ることを条件に計画を進めていった。

水は山から川を下って海に流れ、火は風に舞い天に上る。山のシンボルであるムイ〈盛〉と海のシンボルであるクムイ(堀)の対の関係は、天につながる垂直思考の世界と地につながる水平思考の世界を結ぶスパイラルな空間を構成している。 らせん状に中心に向かって高くなっていく内部空間の一部は一般の茶の間、カフェとして開放されている。屋根は土と草に覆われていて、夏場は地下の雨水タンクにたまった水をポンプで屋根まで押し上げて散水する。屋根の雨水は再び屋根を渦巻き状に流れて地下水へ戻っていく。そして雨水タンクから溢れた水は隣の渦巻状に囲われた池に流れ込む仕組みになっている。

自然に寄り添う生き方

建築を活かしていくのは人と自然のめぐりのいい関係を生み出していくことだと思う。

生命とは「働き」であり「活動」であって、滞らないことだとする『養生訓』の解釈に習って住宅建築を考えてみた。家は心気と生命を養う場であり、建物をつくることは心気を一転して生命のリズム(活動)を滞らせることのない気のめぐりを生み出すことである。

気のめぐりは中国の気孔に通じ、古代インドの医学アユルヴェーダで言う3つの気質(風と火と水)に通じている。

人と自然のバランスをどのように保って共存していったらいいか。これからの建築空間が目指していく一つの方法だと思う。

一戸一戸のスペースが生命のリズムを保っていくことは、健全な生態環境を維持していくために必要な要素である。 「生命とは、働きである」という教訓にならって、家は心気と生命を養う場であり、家づくりにとって、生き方の目標をしっかり話し合うことが何よりも大切である。

赤土漆喰塗りワークショップ